30 janvier 1716 – 30 janvier 2016 : Jean-François Rameau à la fête

Je me voyais déjà fêtant seul avec mes souvenirs le 300e anniversaire de naissance de ce cher JFR – c’est resté son nom pour moi, après tant d’années. Mais j’ai appris à temps la bonne nouvelle : Profession Spectacle allait célébrer l’événement sur son site, en vrai, en grand. Le tricentenaire de Jean-François Rameau ! Inespéré, à peine croyable, un beau geste de mémoire, qu’il faut saluer comme tel – mémoire curieuse, attentive, généreuse.

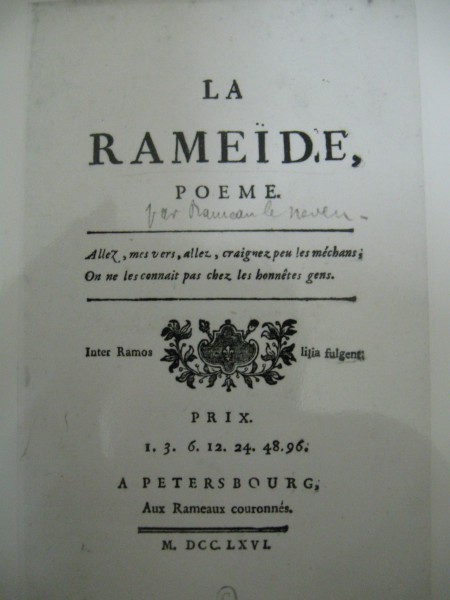

Haut de la page de titre de La Raméide, poème héroï-comique de Jean-François Rameau (1766). Un écusson royal illustre la devise ostentatoire : « Entre les Rameau brillent les lis ».

Tribune libre d’André Magnan, grand spécialiste de Jean-François Rameau, à qui il a consacré plusieurs années de recherche et une publication1.

On sait bien que le souvenir de JFR est aujourd’hui presque effacé, et qu’il ne survit guère qu’à travers Diderot et son Neveu de Rameau, dans le plaisir que donne encore, lu, joué, entendu, relu, ce texte d’exception, classique et resté moderne, si vivant. Mais à bien y penser, sans JFR, Diderot n’aurait pas écrit Le Neveu de Rameau. C’est un dialogue, même si l’on voit qui mène le jeu. Il n’a pas voulu, il n’a d’ailleurs jamais voulu, ni pu ni su, monologuer, solipsiste et sûr de soi, MOI sans LUI. Il y eut avant Diderot, extérieur à son écriture, un Rameau le Neveu : c’est lui qui m’a occupé si longtemps. Il signait Rameau le neveu, il se faisait appeler ainsi, il s’était donné très jeune cette identité élue, idéale, en référence et révérence à l’Oncle déjà immortel : et si, pour lui aussi, ce tricentenaire n’était que justice ? Qui dira non ? Il aura sûrement apporté quelque chose, en idée ou autrement, à ce livre, à ce texte de Diderot que sa figure hante à jamais. Célébrons donc, sans distinguer personnage et personne, ce quart d’heure de gloire d’un Rameau le neveu total, historique et légendaire à la fois, ramené sous les feux de la rampe pour être bissé en rappel, et rendu à ce monde des spectacles où JFR fit jadis un petit tour de piste, intermittent d’éternité, musicien de scène et de concert, bouffon de salon, histrion de coulisses, fou de génie empêché, à en mourir de rire, avant de retomber dans l’anonymat originel – mais pour en renaître immortel, étrangement, dans le chef-d’œuvre d’une survie mythique.

Pierre Gelin-Monastier m’ayant demandé d’écrire pour Profession Spectacle un texte de témoignage, j’ai choisi d’évoquer à grands traits mon ancienne accointance avec ce JFR et avec Diderot, mais je veux saluer d’abord, comme je dois, le bel hommage déjà publié de Michel Le Grethanc, auquel je me référerai – le tout avec un plaisir rare : celui du vieux cousin convié par surprise à la fête.

Hommage à JFR

Salut à toi donc, Jean-François Rameau, salut et gloire, salut et longue, très longue vie ouverte encore devant toi ! Cela fait bien trente ans que nous nous connaissons ? Je viens honorer ta survie tricentenaire d’avant moi, déjà si admirable, de 1716 à 2016 – mais permets, puisque c’est par Diderot et grâce à lui que je suis allé vers toi, permets que j’aie d’abord affaire à lui. Ce ne sera pas m’éloigner de toi, mais plutôt te revoir par ses yeux, dans son empathie intense et singulière.

Un jour, il y a très longtemps, ayant relu Le Neveu de Rameau avec un vif plaisir, mais perplexe aussi, inquiet, gêné d’y sentir mes limites, j’eus soudain l’idée de pousser à bout les choses, une bonne fois, et de sonder enfin l’évidence la plus difficile, celle du besoin que Diderot avait eu de lui pour écrire cela. Premier point : ils s’étaient certainement connus, ils se connaissaient. On le pressent d’emblée, j’en ai depuis approfondi la conviction, et tout découle de là. Il est vrai qu’on n’a aucun indice externe, direct et sûr, de leurs liens, ni dans l’histoire, ni dans la biographie de Diderot – ni dans celle de JFR pour ce que j’en connais. En fait, c’est le texte même qui impose cette certitude : « Ah, ah, vous voilà, M. le philosophe… » Quel serait l’intérêt d’aller choisir tel ou tel de vos contemporains pour l’imaginer vous abordant familièrement si vous ne le connaissez pas ? Jadis frères de bohème, puis partageant diverses relations, ils se sont croisés de temps à autre, au foyer des théâtres, aux promenades, au Salon de peinture, au café (comme dans la rencontre décrite) ou ailleurs, et ils se sont parlé, de tout, de rien, du passé, du présent, comme ils vont se parler encore, tout est affaire d’occasion et d’humeur : «– Vous avez toujours pris quelque intérêt à moi… – Vous me plaisez toujours à revoir… »

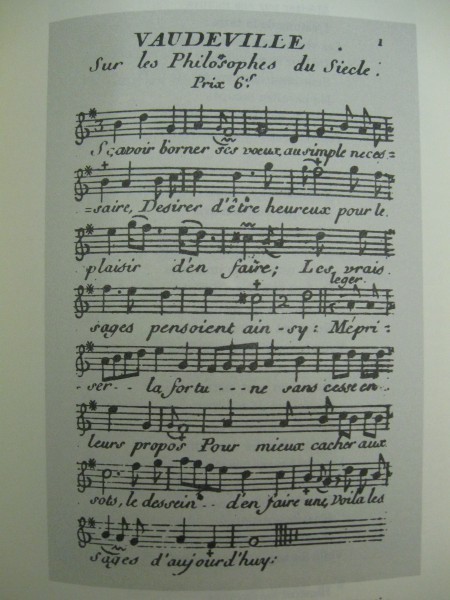

Le Vaudeville de 1753. Le feuillet 4 porte une inscription manuscrite : « Ce vaudeville est du Neveu du Grand Rameau »

Mais voici l’autre point capital : tant d’années ont passé ! Diderot évoque ses débuts de petit provincial à Paris, puis son travail, ses livres, son ménage, sa fille, une belle page à écrire encore ; JFR ses quinze ans, ses premiers cachets, puis son mariage, puis son veuvage, et plus récemment sa vie déglinguée, les matins de fringale, les nuits sans toit. Tout cela en désordre, on n’en voit pas toujours la suite et la logique, c’est comme dans la vie. Sur la musique maintenant, pour aller droit au fait, Diderot a prêté à JFR un mot terrifiant, ou d’orgueil ou d’angoisse (ou les deux) : « Moi qui ai composé des pièces de clavecin que personne ne joue, mais qui seront peut-être les seules qui passeront à la postérité qui les jouera… » Ce qui s’appelle conjurer le sort. Rien n’est conservé de sa production, rien de notable, deux pièces mineures seulement : une jolie romance d’opéra-comique et ces couplets satiriques dont parle Michel Le Grethanc, que j’ai publiés jadis, texte et partition, mais je n’ai plus rien trouvé d’autre après une traque ardente et patiente, poussée aux quatre coins de la planète – il faudrait la reprendre avec les moyens et les outils plus performants d’Internet et des dernières technologies. Mais là encore, quel besoin de faire dire une chose aussi pathétique, aussi dramatiquement vitale à un quelconque musicien inconnu ? JFR tire ici un trait sur sa vie, il est ou se voit comme fini, il parle en homme au bout du rouleau. Et Diderot l’a forcément entendu dire un jour cela – ou l’équivalent, et d’ailleurs c’est aussi ce que dit sa Raméide. Tout se tient, on le sent, par la puissance des suggestions.

Plus loin, toujours à propos de la musique de JFR, c’est Diderot cette fois qui s’attribue un autre mot terrible, qui revient d’ailleurs peut-être au même, c’est le diagnostic intrusif (probablement juste, hélas !) d’un déséquilibre foncier, dans ce « génie » naturel, entre ses aptitudes de compositeur, d’interprète et de pédagogue : « Cher Rameau, parlons musique, et dites-moi comment il est arrivé qu’avec la facilité de sentir, de retenir et de rendre les plus beaux endroits des grands maîtres, avec l’enthousiasme qu’ils vous inspirent et que vous transmettez aux autres, vous n’ayez rien fait qui vaille ?… » Quel coup direct porté soudain, qui va toucher à vif ! Mais touché n’est pas coulé ! Car tout y passe alors, dans un flux d’excuses et de raisons bonnes ou mauvaises, la faute aux autres, aux astres, au hasard, à l’oncle, aux aïeux, à l’entourage, à l‘époque : cet évitement surjoué d’un ratage conscient, à la fois dénié et assumé, revendiqué même, a quelque chose de passionnant en soi, humainement parlant, au-delà de tout autre facteur. La dure clairvoyance, ainsi partagée, devient résiliente. JFR finira par éluder : « Le pis, c’est la posture contrainte où nous tient le besoin… » L’heure du bilan était donc venue ? Oui, je crois : c’est comme un dénouement, presque comme un adieu mutuel, que Diderot a traité cette rencontre mythique qui sublime toutes les autres.

Après ces dernières passes d’armes sur leurs sujets favoris, ressassés à neuf – la politique, l’ordre social, l’économie, la morale, l’éducation, les devoirs, la valeur et les choix d’une vie –, c’est LUI à nouveau qui va lancer l’ultime défi : « Rira bien qui rira le dernier… » Maître de son œuvre, Diderot a donc curieusement choisi de laisser à l’autre, de lui laisser à LUI, exactement ici, le dernier mot, car le texte s’arrête – et du même coup, ce mot de la fin leur devient commun, mais surtout posthume pour l’un et l’autre, questionnant seulement après eux un sens ouvert, l’indétermination future de l’histoire. Statu quo ou révolution ? Progrès ou déclin ? Tout le dialogue était adossé, depuis le début, à cette alternative des temps à venir, ici suspendue abruptement par convention tacite. A quand l’avènement des Lumières ? Cette fin est admirable, elle est bouleversante : on dirait que l’écrivain accompagne vers une mort prochaine et presque survenue l’artiste qui doute, en doutant peut-être aussi lui-même un peu…

Mais le grand point de l’affaire, c’est qu’il faut encore imaginer quel intérêt pouvait avoir un tel montage dans une lecture forcément virtuelle, projetée à quinze, vingt, trente ou cinquante ans de là. Qui se souviendrait alors de ce quidam cynique et famélique ? De Diderot, oui, mais de JFR ? Goethe, le premier éditeur du texte en 1805, vingt ans après la mort de Diderot, croira d’abord avoir affaire à un personnage imaginaire !… Car cette satire violente, frontale et globale, de l’ordre dit d’Ancien Régime, allait rester prudemment inédite : ses copies déposées en lieu sûr, entre des mains amies, attendraient des temps meilleurs de moindre risque – ce fut le cas, en effet, jusqu’en 1891 pour le manuscrit original, comme Michel Le Grethanc nous le rappelle. Diderot avait déjà goûté au donjon de Vincennes, il tenait à mourir dans son lit. C’est un de ses textes les plus punissables, et donc d’emblée un texte écrit posthume si l’on peut dire, l’une de ses « lettres destinées aux Indes » comme il les appelle ailleurs en se transférant du temps à l’espace. Deux cents personnages et personnalités se pressent là, leurs noms en toutes lettres, décrivant les allées, les arcanes et les alcôves du pouvoir, représentant l’establishment entier du moment, des ministres incapables, des banquiers corrompus, un garde des sceaux toqué de son petit chien, des mécènes ineptes, des prélats aux ordres, des journalistes aux gages, des marginaux récupérables, et le monarque lui-même, emporté dans cette grande « pantomime » de tous les vices et dépendances, prenant des « positions » de danse et de manière « devant sa maîtresse et devant Dieu ». JFR semble d’abord un peu perdu dans cette histoire, mais il participe bel et bien au tableau, il entre dans cette vision, à la marge au moins, par cynisme et provocation, dans un vertige de détresse aussi. Malgré la divergence entre eux des principes et des fins, Diderot se l’est associé comme partenaire de sa satire. De la verve sarcastique d’antan, de ses éclats de voix fracassant les murs, il ne lui restait presque plus rien dans son âge avancé : la Raméide, sa sortie de scène, le montre – le dénuement avait fini par dégrader la protestation vitale en plainte velléitaire. Mais Diderot s’est plu justement à ranimer, à magnifier sa gueulante, son éloquence et sa parlure : « Que diable d’économie, des hommes qui regorgent de tout, tandis que d’autres qui ont un estomac importun comme eux, une faim renaissante comme eux, et pas de quoi se mettre sous la dent.. » – bref, il l’emmène avec lui vers l’avenir de l’œuvre secrète. Un doute s’insinue pourtant ici : Diderot ne l’aurait-il pas, ce faisant, exposé inutilement, dangereusement, comme porteur en second de cette « lettre aux Indes » ? Non, car les précautions prises étaient sûres : quand la lettre touchera au port, ils seront morts l’un et l’autre, et la postérité saura alors comment c’était avant.

J’ai peut-être là ma réponse, au fond, si j’ai bien raisonné sur le travail et le projet de Diderot : son besoin de LUI pour écrire cela, c’était celui d’une vision autre de victime et de témoin, ordonnée au dialogue, l’engagement d’un autre regard, d’une autre conscience critique d’époque, variée sur d’autres bases, mais aussi radicale que la sienne, quoique apparemment sans espérance – mais une fois le pari gagné, l’œuvre touchant son but, l’un aura procuré à l’autre la survie dont ils auront pu douter. Personnellement, j’ai fini par regarder Le Neveu de Rameau comme l’un des exercices d’altérité les plus généreux, les plus profonds qu’on puisse concevoir en littérature.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Raméide, page de titre. Jean-François Rameau la distribuait dans les cafés et les promenades, d’où la gamme de prix, au choix des acheteurs : A votre bon cœur, Messieurs, Mesdames…

Revenant vers toi, cher JFR, héros du jour et vénérable jubilaire, je veux t’entretenir un peu, entre nous, sans façon, d’un sujet qui t’est cher, et c’est bien naturel : toi-même. Je sais que ton ami Cazotte t’a un peu charrié là-dessus dans sa Nouvelle Raméide, parodie de la tienne, en te prêtant une capacité énorme d’estime et d’admiration de toi-même, un excès d’amour passionné pour ta propre personne :

Ce moi ? C’est moi, Rameau, Rameau fils de son père,

D’un oncle très connu neveu trop ignoré…

Mais je t’ai consacré jadis un livre entier sans le voir vraiment, ce défaut supposé, sinon en rapport avec tes dons divins d’artiste et de penseur foutraque. Je sais que l’incertitude de ta valeur, la faille de ton identité népotique minaient l’outrecuidance du fanfaron. Je sais que sous le dernier vers de ta Raméide, après la mort de l’oncle qui venait de te déshériter, tu as signé seulement RAMEAU – nudité du nom premier, ton suicide symbolique. Si tu m’as lu, tu sais d’ailleurs que j’ai convoqué Cazotte comme témoin de ta vie, impossible de faire autrement, mais que ses vannes de bon camarade m’ont toujours paru tordues : je pense qu’il t’a jalousé au fond, qu’il t’a envié ton grain de folie, je n’en démordrai pas – mais laissons cela.

Mettons que tu m’aies lu en effet, c’est plus simple, et alors tu sais combien je t’ai porté d’attention, d’affection, de tendresse humaine. J’ai aimé ton tour d’esprit, ta dégaine, tes naïvetés, tes innocences, tes vagabondages, tes dévergondages, tes désarrois, tes faiblesses, tes peurs de vieil enfant. J’ai aimé tes inspirations subites, tes pitreries, les déraillements de logique, tes sautes de voix, tes improvisations à plusieurs personnages, tes pantomimes, tout ce happening de ton propre corps. J’ai aimé lire, relire et citer le portrait qu’a tracé de toi ce vieux cabot de Piron, à la mort de l’Oncle. Tu étais fou égaré, tu te rappelles, plus rien n’avait de sens. Tu te laissais aller, tu ne voulais plus rien faire, le ne-veux de Rameau, un grand n’importe quoi : « Je le vois cabrioler à contretemps ; prendre ensuite un profond sérieux, encore plus mal à propos ; passer de la haute-contre à la basse-taille, de la polissonnerie aux maximes ; fouler aux pieds les riches et les grands, et pleurer misère ; se moquer de son oncle, et se parer de son grand nom ; vouloir l’imiter, l’atteindre, l’effacer, et ne vouloir plus se remuer… Lion à la menace, poule à l’exécution ; aigle de tête, tortue et belle écrevisse des pieds ; au demeurant, et sans contradiction, le meilleur enfant du monde… » Seul Diderot a su te voir, te saisir comme cela, te peindre, t’animer comme Piron dans cette lettre à Cazotte – qu’il n’avait pas lue – et même mieux que lui, ce qui prouve qu’il t’a connu comme personne. Bon, j’ai vaguement l’air de suivre encore les fameuses instructions de Cazotte en faveur de ton moi :

Qu’ils me laissent parler de moi, de moi, de moi !

Beaux-esprits, taisez-vous ! Belles, écoutez-moi,

Aimez-moi, baisez-moi, semez ma renommée :

Ne parlez que de moi dans toute la journée !…

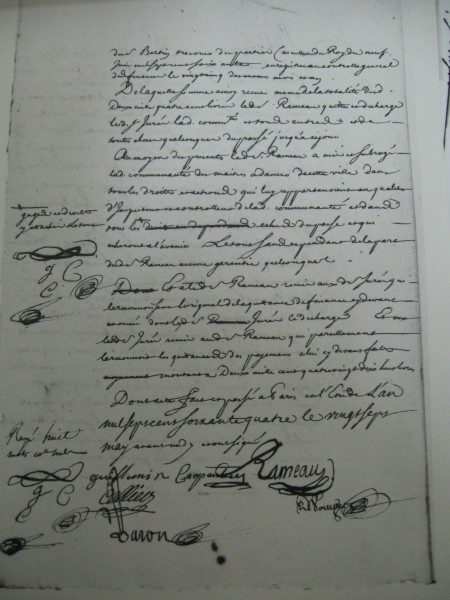

Signature de Rameau le neveu en 1764 sous la quittance de revente d’un office royal obtenu gratis en 1761 par la protection de son mécène Bertin : Inspecteur et contrôleur des maîtres à danser et joueurs d’instruments de la ville et faubourgs de Paris. À gauche, son initiale en grupetto…

Un faux ami, un faux frère, te dis-je ! « Mauvaise plaisanterie » sa Nouvelle Raméide, comme en jugea parfaitement l’Almanach des Muses, lequel relevait au contraire, dans ta Raméide à toi, à juste titre, « quelques originalités fort plaisantes » – tu vois que l’érudition a du bon, quoique tu en aies dit du mal, en faisant le malin ou le sot. J’aurais peut-être pourtant quelques petites choses à te reprocher, si j’osais, du côté de la rigueur morale, du désintéressement, de la gratitude, de l’honneur des filles, et tu m’entends bien. Diderot en a un peu parlé dans son Neveu de Rameau – la troisième Raméide… Mais tu m’objecterais, j’imagine, que les règles, les usages et les mœurs n’ont pas toujours évolué en bien depuis ton époque – donc laissons cela, je ne voudrais pas gâter ta fête.

Il me reste à t’offrir mes trois bons souhaits, comme on en fait à pareil jour. Je te souhaite donc en 2016, cher JFR, cher Rameau le neveu, et je nous souhaite à nous, gens du spectacle et tous les autres, pour prolonger la fête et entrer d’un bon pied dans le quatrième centenaire de ta gloire : d’abord une grande dramatique télévisée de ta vie bariolée, turbulente et truculente, de ses hauts splendides, de ses bas sordides, de ta pauvre dérive, vers l’effacement final. – Ensuite, une brillante reprise du Neveu de Rameau, aimantée par la scène absentée de ta mort prochaine, et monté comme un « Tombeau de JFR », dont Diderot aurait dessiné secrètement la figure : « Celui qui rassemble dans une urne la cendre négligée d’un inconnu fait un acte pieux… »

Et pour troisième vœu enfin, je nous souhaite le retour inespéré de quelques-unes de tes musiques, les plus originales. Puis-je passer commande ? Je voudrais entendre ton menuet aigre-doux de l’Encyclopédique, que Diderot sûrement fit jouer à sa fille Angélique, et dont la fin le faisait rire, car il était bon homme : « une chute grotesque et qui fait du fracas », expliquait le méchant Fréron. Et puis la suite de « Caractères » du temps, les Persifleurs, les Gens de bon ton, les Magnifiques, les Petits-Maîtres et les Petits soins. Et encore ta grande symphonie La Voltaire, « portrait moral » du maître des Lumières, opus un peu chargé d’intentions, je suppose, mais quel sublime défi ! Il fallait être toi, cher JFR, pour oser tutoyer Voltaire en musique !

Et puis enfin, et puis surtout, cet éblouissant « autoportrait » de « M. Rameau le neveu », appelant un triple toucher « à la Française, à l’Italienne et à l’Allemande », qui était, dit encore Fréron, « la pièce la plus étendue » du recueil, et qui portait pour indication principale de jeu, sans façon : « L’air content de tout ». Combien l’histoire de la musique compte-t-elle d’autoportraits ?

– Mais toujours Moi, souffle l’espiègle Cazotte…

André MAGNAN

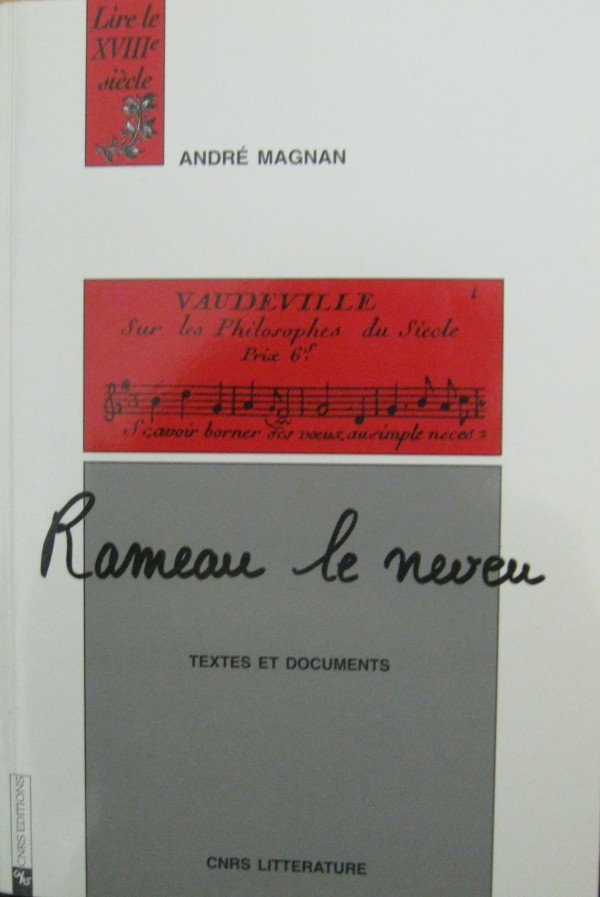

1 Jean-François Rameau, Rameau le Neveu, Textes et documents, édités par A. Magnan, CNRS éditions, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1993, 228 p.

Post-scriptum ajouté le 3 février à la demande de l’auteur

Post-scriptum ajouté le 3 février à la demande de l’auteur

À part chercher ses musiques, ce que j’ai fait de mieux pour JFR, c’est d’avoir documenté sa fin de vie et surtout retrouvé sa date de décès. Rien n’est plus dommageable à un grand homme que de rester sans date de décès : ça ne fait pas sérieux. Il n’était donc pas mort célèbre, ce silence pouvait annoncer pire. Mais on ne savait ni où, ni quand, ni comment JFR était mort, et les choses se présentaient mal.

Sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris (1788), racontait qu’il avait fini par se livrer à des « extravagances », jusqu’à harceler le ministre de la Maison du roi, au nom des droits du génie, pour avoir « de quoi mastiquer » : « Le Saint-Florentin le fit enfermer d’un tour de main comme un fou incommode, et depuis ce temps, je n’en ai point entendu parler ». Disparu, effacé : l’effet le plus discret de ces lettres de cachet de l’Ancien régime. Mais on en revenait parfois. Plus précis, mais pas assez, l’ami Cazotte, dans une belle page de souvenirs, avait jeté un voile pudique sur cette disparition : « Il est mort aimé de ceux qui l’ont connu, dans une maison religieuse où sa famille l’avait placé, après quatre ans d’une retraite qu’il avait prise en gré, et ayant gagné le cœur de ceux qui d’abord n’avaient été que ses geôliers. Je fais ici sa petite oraison funèbre, parce que je tiens encore à l’idée qu’il m’a laissée de lui. » Jolie broderie bisounours autour du mot geôliers : une retraite aux petits soins, pieuse, saine et sereine, des gardiens gentils comme tout, des proches attentifs, des vieux amis restés fidèles, des visites… Du Cazotte pur sucre.

On en tire deux choses :

1) qu’il savait tout de cette ultime halte de JFR ;

2) qu’il en gardait une pointe de mauvaise conscience, noyée dans les bons sentiments. Mais j’aime mieux ce mot révolté d’un grand éditeur du Neveu de Rameau, Jean Fabre, en 1950 : « Les gueux meurent sans nom… »

On s’était presque résigné. En réalité, c’est près de huit années, et non quatre, que Jean-François Rameau vécut reclus, presque sûrement oublié et délaissé, exfiltré de Paris vers un couvent provincial du Tiers-Ordre de saint François utilisé comme « maison de force pour débiles d’esprit », aux Bons-Fils à Armentières – chez les Bons-Fils, lui l’indigne Neveu !…

Dans les archives du temps, plutôt bien tenues en somme, j’ai pu retrouver successivement :

1) sa lettre d’internement, ordre royal du 24 septembre 1769 signé LOUIS, contresigné Phelypeaux (l’autre nom de Saint-Florentin, Mercier était bien informé) ;

2) son enregistrement aux arrêts de police « pour mauvaise conduite, à la requête de sa sœur », noté le même jour sous l’autorité de l’inspecteur Goupil ;

3) la preuve de son admission chez les Bons-Fils d’Armentières, le 2 octobre 1769, aux mains du frère Croqueron, supérieur ;

4) enfin (grâce à Alain Fernagut, infirmier psychiatrique de l’Établissement Public de Santé Mentale, lointain successeur des Bons-Fils, qui m’aida dans cette recherche – et que j’ai plaisir à saluer ici) son acte d’inhumation à Armentières, daté du 7 février 1777, pièce où il est « reconnu mort subitement » l’avant-veille.

Fin de la traque : 1769 + 4 = 1773, puis il avait fallu descendre, de jour en jour, jusqu’au 7 février 1777. Naturellement, dans ces pauvres traces de sa fin, il n’est plus « Rameau le neveu », mais définitivement Rameau, ou le sieur Rameau, ou ledit Rameau. Il a perdu dans la mort son identité vitale, celle de ses anciens exploits, musicaux et autres, celle de sa vie rêvée – c’est Diderot qui la lui rendra, en mémoire de LUI.

On a vite fait de reconstituer le scénario type qui procurait aux bonnes familles du temps, frappées de tels malheurs, le retour définitif à l’ordre, au repos, à la respectabilité. La sœur de JFR a été notée pour la forme au registre d’écrou : elle vivait toujours à Dijon, berceau de la famille. L’initiative de l’arrestation puis de l’internement, auquel elle se prêta pour le légaliser, partait évidemment des cousins Rameau, héritiers du grand Rameau, nantis, anoblis, protégés, excédés à la longue par le scandale d’une déchéance devenue encombrante. La lettre de cachet précise d’ailleurs que le placement s’effectuera « aux dépens de sa famille » : c’est l’issue que confirme Cazotte, en la voilant, dans sa prétendue « petite oraison funèbre ».

La véritable « oraison funèbre » de JFR, c’est dans Le Neveu de Rameau qu’on la trouvera, et c’est lui-même qui la prononce : il l’anticipe, grâce à Diderot, devant sa tombe ouverte. C’est une page hallucinante : un souffle est passé de l’écrivain au personnage. Sa tirade reprend un trait de la Nouvelle Raméide, elle le prolonge, l’efface et le dépasse. Au désarroi de son ami d’enfance, Cazotte avait prêté un sursaut de vulgarité cynique – idée profonde, il faut le reconnaître :

En incaguant le sort qui tend à me détruire,

J’échappe avec adresse au néant qui m’attire…

Incaguer ? L’expression ne nous dit plus rien, c’est un vieux mot populaire qu’on rendrait aujourd’hui par conchier – je suis sûr que c’était un mot de Rameau le neveu, je l’entends d’ici.

Et cela devient chez Diderot, JFR placé cette fois face au néant :

Le point important est d’aller aisément, librement, agréablement, copieusement, tous les soirs à la garde-robe : O stercus pretiosum ! voilà le grand résultat de la vie dans tous les états. Au dernier moment, tous sont également riches, et Samuel Bernard qui à force de vols, de pillages, de banqueroutes laisse vingt-sept millions en or, et Rameau qui ne laissera rien ; Rameau à qui la charité fournira la serpillière dont on l’enveloppera. Le mort n’entend pas sonner les cloches. C’est en vain que cent prêtres s’égosillent pour lui ; qu’il est précédé et suivi d’une longue file de torches ardentes ; son âme ne marche pas à côté du maître de cérémonies. Pourrir sous du marbre, pourrir sous de la terre, c’est toujours pourrir. Avoir autour de son cercueil les enfants rouges, et les enfants bleus, ou n’avoir personne, qu’est-ce que cela fait ?

La dépouille de Jean-François Rameau fut déposée dans l’ancien cimetière de l’église Saint-Vaast d’Armentières, aujourd’hui comblé sous la grand-place. Des démarches ont été tentées, depuis le début des années 90, pour faire inscrire son nom dans l’espace public de la ville : elles n’ont pas abouti. À l’approche du 5 février 2027, il faudra penser à ajouter peut-être quelque chose sur les pages de ce site, aujourd’hui mausolée immatériel de JFR – car son avenir, depuis longtemps, était dans l’écriture.

André MAGNAN