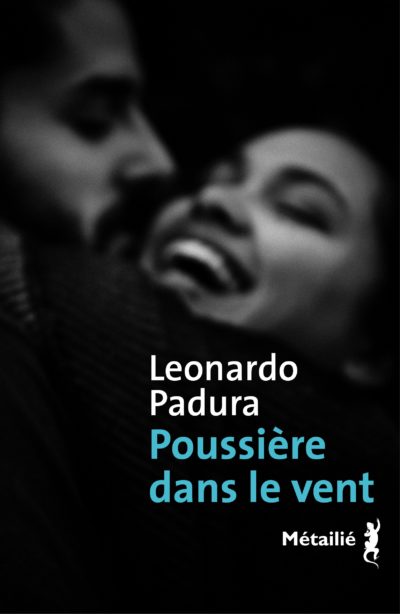

“Poussière dans le vent” de Leonardo Padura : le roman de la saudade

Poussière dans le vent, le dernier roman de Leonardo Padura, publié aux éditions Métailié, nous plonge dans les remous de l’histoire cubaine des cinquante dernières années, vue au prisme de celle d’un groupe d’amis. Il nous raconte l’exil et les façons de trouver une place dans un monde en désintégration. Un roman au souffle inouï, à valeur universelle, sur l’insondable de l’âme humaine et la puissance salvatrice de l’amitié.

Le présent

Le roman s’articule sur deux temporalités en subtils échos. Il s’ouvre sur l’année 2016 avec le personnage d’Adela Fitzberg. À vingt-six ans, elle vit à Miami et travaille à l’université en tant que spécialiste en bibliographie cubaine. Ses parents visaient pour elle Columbia, sa mère surtout qui, Cubaine de naissance, a toujours tenu sa fille éloignée de l’île. À ses yeux, les études latino-américaines choisies par Adela sont inutiles et fleurent le sous-développement. Loreta Aguirre a fui son pays et, en louve protectrice, a éduqué sa fille sur la voie de l’assimilation, lui parlant anglais, lui lisant des auteurs nord-américains.

Le roman s’articule sur deux temporalités en subtils échos. Il s’ouvre sur l’année 2016 avec le personnage d’Adela Fitzberg. À vingt-six ans, elle vit à Miami et travaille à l’université en tant que spécialiste en bibliographie cubaine. Ses parents visaient pour elle Columbia, sa mère surtout qui, Cubaine de naissance, a toujours tenu sa fille éloignée de l’île. À ses yeux, les études latino-américaines choisies par Adela sont inutiles et fleurent le sous-développement. Loreta Aguirre a fui son pays et, en louve protectrice, a éduqué sa fille sur la voie de l’assimilation, lui parlant anglais, lui lisant des auteurs nord-américains.

À l’adolescence, Anisley, une amie cubaine vivant dans le Queens, ouvre Adela à la culture de ses origines et lui apprend la réalité de l’exil. C’est à cette époque qu’Adela commence à s’interroger. « Si, à l’extérieur, la famille et ses amis proches débarqués aussi de Cuba vivaient dans une ville ouverte et multiculturelle, appelée New-York, les mêmes, rétifs au déracinement, une fois chez eux ou dans des réunions amicales, continuaient par bien des côtés à vivre à l’intérieur de leur île perdue. Pourquoi sa mère semblait-elle venir d’une planète différente, brumeuse et aux contours flous ? »

Adela vit à Hialeah, le quartier exclusivement cubain de Miami, avec Marcos, beau gosse hâbleur, rencontré dans une boîte de nuit. Marcos Martínez Chaple est un réfugié cubain arrivé sur une frêle embarcation et vit de petits boulots parce qu’il n’a pas pu obtenir d’équivalence de son diplôme d’ingénieur sur le sol américain. Pour rester en contact avec sa mère Clara restée à Cuba, il lui a créé un compte Facebook. Le premier geste de Clara est d’y poster une photo de ses trente ans, l’époque la plus heureuse de sa vie. Le cliché dévoile les visages de ses amis les plus proches dont une certaine Elisa Correa, jeune femme de vingt-cinq ans visiblement enceinte.

Adela est consternée et bouleversée de reconnaître en elle sa mère, ce qui fait naître moult questions – pourquoi a-t-elle changé de nom ? Pourquoi a-t-elle disparu des radars de ses amis ? Qui est le père de l’enfant qu’elle attend ? Adela n’aura de cesse que d’y trouver des réponses, confrontant celle qui lui a un jour assuré : « Tu es la personne la plus importante de ma vie et je serais capable de faire n’importe quoi pour te rendre heureuse. J’ai fait des choses que tu n’imagines même pas. »

Le passé

Dans les années soixante-dix, Elisa Correa, alias Loreta Aguirre, est une belle jeune femme intelligente à l’esprit rebelle, fascinante d’assurance, séductrice et combative. Elle est à l’origine du « Clan », leur groupe d’amis aux origines hétéroclites liés par leur foi presque aveugle en un monde meilleur, « et pour cela chacun d’entre eux se consacrait corps et âme […] à ce mouvement qui supposait l’engagement inconditionnel et l’acceptation sans réserve de toutes les restrictions, sacrifices, missions. Et ils rêvaient, ils rêvaient, ils rêvaient… parce qu’ils y croyaient. » Elisa est en couple avec Bernardo, fils du vice-ministre de la Santé, un élève exceptionnel qui se destine à être mathématicien spécialiste en informatique, un beau garçon sûr de lui, le « mec parfait » qui a cependant tendance à boire trop.

Il y a Clara, qui a fait des études d’ingénieur industriel et vit dans la maison familiale de Fontana, construite par ses parents architectes, devenue QG du groupe. Elle est mariée à Darío, fils d’une femme semi-analphabète enceinte à seize ans à la suite d’un viol. Il est un étudiant brillant qui s’efforce constamment d’être le meilleur pour combattre la douleur d’être économiquement et socialement défavorisé, et qui jamais n’oubliera qu’il est un parvenu chanceux, un survivant.

Il y a Horacio, physicien rationnel paradoxalement sujet à d’éternelles étourderies de professeur Nimbus, qui manifeste un goût marqué pour la gent féminine.

Il y a Walter, un peintre qui, en même temps qu’il étudiait le muralisme et la sculpture monumentale à Moscou, s’est frotté à la philosophie marxiste. Il est un électron libre qui joue avec le feu, l’élément maudit du groupe expert dans l’art d’exploiter les failles d’autrui, consommateur de drogues atteint de paranoïa aiguë.

Il y a Fabio et Liuba, un couple d’architectes sans histoire, solides, optimistes et militants, parents d’une petite Fabiola.

Enfin, il y a le solidaire et discret Irving, le seul confident de Clara, homosexuel qui n’a jamais caché son maniérisme, assumant toutes les conséquences de son orientation sexuelle « à une époque où personne ne disait gay, mais pédé, tapette, tantouze, tante, tarlouze, pédale, pédoque, lopette ». Il vit avec Joel, un maquettiste de presse, mince, viril, noir.

Les années passent et voient leurs rêves sombrer ; pire encore, les difficultés matérielles, aussi intellectuelles, qui les entourent troublent toute projection dans l’avenir jusqu’à la fatale année 1990 où, à la suite de la chute du Mur de Berlin et de l’effondrement de l’URSS, une vague de crises submerge le monde entier, signant le début de la « période spéciale » – comme le disent les Cubains – où tout se réduit à peau de chagrin, où le salaire d’une scientifique ne suffit pas à payer un taxi. Ils entrent dans une décennie dévastatrice dont le premier ravage est l’éclatement de leur clan.

Les exils

Deux événements traumatisants, deux déflagrations, bouleversent l’équilibre de leurs relations : le suicide inexpliqué de Walter et la disparition soudaine d’Elisa, la menteuse compulsive qui se barre en laissant des incendies derrière elle.

« En plus du fait que Walter se soit suicidé et du mystère enveloppant encore les raisons de sa décision (s’il avait bel et bien opté pour le suicide, ainsi que la police semblait l’avoir admis), l’histoire d’Elisa rajoutait une couche de sordide aux événements antérieurs et postérieurs. »

Le Clan alors « diminué et affecté par des sentiments de culpabilité, d’abandon, de trahison, de honte, dut également affronter le soupçon empoisonné de la présence d’un délateur parmi eux ». Parallèlement l’époque connaît un délitement accéléré, tout manque – la nourriture, les médicaments, l’électricité, l’essence. Il semble ne pas y avoir de réponse à la question « Comment en est-on arrivé là ? », non plus à « Où va-t-on ? ». Les amis se retrouvent face à un cruel dilemme : rester ou partir ? Rester signifie vivre de privations, de répressions, sans plus de perspectives d’avenir ; partir, c’est prendre le risque de la solitude et celui de ne trouver à s’ancrer nulle part. L’interrogation tient de la tragédie antique, déchirement identitaire, balancement entre fidélité et trahison.

« Est-il vrai que personne n’abandonne le lieu où il a été heureux, comme le répétait toujours un Horacio philosophe, lesté de lectures inquiétantes ? Et le lieu où il ne l’a pas été, mais qui est le sien et dont il n’aurait jamais pensé ni souhaité s’éloigner ? Est-il possible de marquer le moment précis où une existence se tord, cette rupture funeste qui pousse une ou plusieurs vies sur des chemins inattendus ? Combien dure, combien pèse ce moment où tout se décide, ce moment précis ou imprécis, visible ou indiscernable à l’instant où il éclot, ainsi que Clara l’aurait formulé avec ces mots ou avec d’autres ? Et le bonheur : combien dure le bonheur ? Et après les échecs, est-il encore possible qu’existe une victoire finale, comme Bernardo le disait souvent ? Mais, surtout, ainsi que s’était plaint une fois Darío : faut-il vivre avec ce genre de questions, sans réponses convaincantes, ni même au moins consolatrices ? »

Leonardo Padura signe une fresque polyphonique tentaculaire, séduisante et généreuse, qui brosse un demi-siècle de l’histoire cubaine au prisme de l’intime. Poussière dans le vent est le roman de cette nostalgie que l’on soigne à grandes rasades de rhum. Au fil d’une intrigue qui laisse planer un suspense jusqu’aux derniers mots, l’auteur puise dans le viscéral, au cœur des émotions et des sentiments pour nous parler d’amour, d’amitié, de culpabilité, de responsabilité, de mémoire, de pardon et de déracinement qui, vécu de gré ou de force, plonge l’exilé dans la saudade, ce sentiment profond, point de rencontre entre la précieuse joie du souvenir et le goût amer de ce qui, jamais, ne sera plus pareil.

L’exil qui fait miroiter une seconde chance peut n’être que mirage et est un détachement absolu, une condamnation à l’errance de l’âme qui vient doubler celle du corps. Comment encore oser s’enthousiasmer quand l’on est à l’image du pays quitté, en morceaux ? Face à ce drame, quand les espaces de vie privée s’étiolent, reste l’amitié, à la vie à la mort, un refuge où préserver l’intime du tragique, permanence dans l’impermanence.

« Tout ce que nous faisons se désagrège,

Même si nous refusons de le voir.

Poussière dans le vent,

Nous ne sommes que de la poussière dans le vent. »

(extrait de la chanson “Dust in the wind”, Kansas, 1977)

.

Leonardo Padura, Poussière dans le vent, traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis, éditions Métailié, 640 p., 24,20 €

.

DÉCOUVRIR TOUTES NOS CRITIQUES DE LIVRES