L’horrible communion de l’art avec la barbarie nazie

Le journaliste Philip Mechanicus, mort à Auschwitz en octobre 1944, nous livre un témoignage unique et exceptionnel sur le camp de transit à Westerbork, qui vit passer plus de 100 000 Juifs en quatre ans. Westerbork : une petite ville dotée d’un hôpital, de commerces, d’une synagogue, d’un cabaret, d’un orchestre… L’art est ainsi au cœur du monstrueux quotidien, encouragé par les dirigeants nazis. Philip Mechanicus peine à appréhender cette réalité, dénonçant son absurdité en même temps qu’il en clame l’élan vital. Un livre qui, en plus de dévoiler l’horreur d’un camp, pourrait nourrir et renouveler en profondeur la réflexion artistique actuelle.

La communauté juive des Pays-Bas fut l’une des plus durement atteintes par le nazisme, non seulement en raison de la répression dont elle fut l’objet, mais également à cause des Juifs eux-mêmes, qui organisèrent méthodiquement les déportations, à l’aide d’un Conseil juif « devenu un outil tout entier dans les mains » des Allemands. « Le monde extérieur croit que nous endurons tous ici les mêmes souffrances dans un esprit de solidarité. Ce serait une humiliation s’il venait à constater que nous ne nous comportons pas autrement que la SS » (p. 163). Au centre du dispositif, le camp de transit à Westerbork, qui vit passer plus de 100 000 Juifs, avant qu’ils ne soient convoyés vers Auschwitz, Sobibór, Bergen-Belsen ou Terezín ; plus de 95 % des déportés ne revinrent pas.

L’effroyable mécanique d’un camp sans extermination

Si nous connaissions l’esprit de Westerbork, à travers l’âme en éruption de la jeune Etty Hillesum, dont le journal et des lettres sont traduits en français depuis longtemps, il restait à en découvrir le corps, la terrifiante ossature concrète et quotidienne. La traduction de l’impressionnant journal de Philip Mechanicus par Daniel Cunin intervient à ce titre comme un document exceptionnel : journaliste réputé aux Pays-Bas, Philip Mechanicus est déporté à Westerbork au début du mois de novembre 1942 ; il y reste jusqu’au 15 mars 1944, jour de sa déportation à Bergen-Belsen, avant d’être transféré à Auschwitz-Birkenau le 12 octobre de la même année, où il est fusillé trois jours plus tard.

Si nous connaissions l’esprit de Westerbork, à travers l’âme en éruption de la jeune Etty Hillesum, dont le journal et des lettres sont traduits en français depuis longtemps, il restait à en découvrir le corps, la terrifiante ossature concrète et quotidienne. La traduction de l’impressionnant journal de Philip Mechanicus par Daniel Cunin intervient à ce titre comme un document exceptionnel : journaliste réputé aux Pays-Bas, Philip Mechanicus est déporté à Westerbork au début du mois de novembre 1942 ; il y reste jusqu’au 15 mars 1944, jour de sa déportation à Bergen-Belsen, avant d’être transféré à Auschwitz-Birkenau le 12 octobre de la même année, où il est fusillé trois jours plus tard.

Durant les seize mois à Westerbork (et probablement à Bergen-Belsen, selon un témoignage recueilli après-guerre), Philip Mechanicus a tenu un journal, à la manière des chroniques médiévales1. C’est en cela que ce témoignage est unique : Philip Mechanicus « ne livre pas forcément le fond de son cœur, tente plutôt de rester le correspondant qu’il a toujours été » (Daniel Cunin). Parce qu’il espère voir son Journal publié un jour, il inscrit scrupuleusement les faits et gestes qu’il peut observer au quotidien. Il en fait sa mission, la raison même de sa présence au camp de Westerbork.

« J’ai l’impression d’être un reporter accrédité aux fins de rendre compte d’un naufrage. […] Imperceptiblement, un sentiment me gagne : je ne suis pas ici du fait de mes persécuteurs, mais voyage de mon propre gré dans le cadre de mon travail. » (p. 29)

Il raconte Westerbork, dépôt2 à l’allure de petite ville, surnommé la capitale juive des Pays-Bas, avec ses milliers d’habitants éphémères, son hôpital de 1 725 lits, des magasins, une synagogue, ainsi qu’un cabaret et un orchestre. Loin d’être anecdotiques, les manifestations artistiques interviennent à intervalles réguliers dans la vie du camp, comme des éclairs absurdes dans l’opaque nuit des déportations incessantes.

Le nazisme est un esthétisme

Nombreuses sont les voix qui s’élèvent depuis plusieurs années, a fortiori ces derniers mois, pour marteler que l’art est susceptible de repousser les limites de la barbarie ; les mêmes en profitent souvent pour revendiquer une hausse des subventions, jusqu’à se servir de l’horreur des attentats pour tenter une récupération artistique. Force est de constater que cette piètre revendication idéologique ne tient pas à la lumière de l’histoire universelle, du Néron probablement fantasmé à l’Hitler historiquement prouvé.

Adolf Hitler, l’homme à la bibliothèque prestigieuse, l’inventeur et le maître d’œuvre d’impressionnants sons et lumières au XXe siècle… L’idéologue a vu son putsch échouer lamentablement ; l’esthète a vu sa propagande triompher.

Hitler a choisi une esthétique, brûlant certaines œuvres majeures et portant au pinacle d’autres non moins magnifiques. Il a compris en quoi l’art est vecteur de messages, d’enthousiasme, voire d’élévation humaine et spirituelle. Cette esthétique nazie a des résonnances jusque dans le camp de Westerbork, comme nous allons le voir au fil de notre réflexion. Un exemple mérite toutefois d’être cité d’emblée : le commandant national-socialiste du camp, Albert K. Gemmeker, demande au photographe et cameraman Rudolf Breslauer de réaliser, en 1944, un film de propagande sur Westerbork ; l’artiste juif allemand est déporté quelques semaines dans l’Est de l’Europe, où il est exécuté.

L’hypocrisie de notre temps consiste à faire l’économie de la raison pour affirmer que l’art porte en général vers le bien, quand il faudrait réfléchir au sens même que nous souhaitons donner aujourd’hui à la production artistique : quel art pour quelle culture ?

Les artistes : des prisonniers choyés par les nazis

Si le Journal de Philip Mechanicus ne donne aucune réponse sur ce dernier point, il souligne combien l’art et la barbarie sont susceptibles de se rencontrer et de s’étreindre : aux premiers rangs de chaque concert, de chaque représentation, de chaque spectacle, se tiennent les nazis, à commencer par le commandant du camp, « un protecteur des arts » (p. 146), qui accorde aux artistes des traitements de faveur.

« Ces derniers temps, qui plus est, il côtoie un peu plus ses artistes juifs. Il les apprécie beaucoup, leur a attribué des maisonnettes individuelles, les a exemptés de déportation. Voici peu, à l’issue d’une représentation, il leur a envoyé du cognac et des friandises. […] Les artistes ne sont pas des gens comme les autres ! Et ne sont donc pas non plus des Juifs comme les autres. » (p. 141)

En annexe du journal, on apprend par ailleurs que les prisonniers qui animaient les ateliers culturels (concerts, cabarets, opéras), bénéficièrent d’un traitement de faveur, évitant – pour certains – la déportation et profitant de « conditions de vie relativement confortables ».

Triomphe du sordide : des voyages artistes entre deux convois de déportés

Tragiques seraient ces représentations artistiques sans le cynisme de Philip Mechanicus, dont la plume laisse couler un fluide glacial, une encre imprégnée d’humour absurde, voire sordide. La plupart du temps, le journaliste adosse en effet chaque fête à la cruelle réalité du quotidien, comme si la légèreté du divertissement n’avait d’autre fonction que d’étendre le règne de l’horreur. Ainsi ce concert donné le samedi 13 juin 1943 avec, au programme, des morceaux de Weber, Schubert, Sibelius et Liszt.

« Hier, dans la grande salle de la Registratur, un orchestre symphonique au complet, cette même salle où l’on conduit les gens à leur descente de train, où gémissent les hommes, pleurent femmes et enfants, où chaque semaine les lamentations de ceux qui espèrent échapper à la catastrophe que représente le transport en Pologne, déchirent les parois. […] Voilà comment le commandant de Westerbork se divertit avec ses Juifs, et rend son quotidien supportable. » (pp. 68-69)

Deux jours plus tard, nouveau concert, tandis qu’un communiqué sur la stérilisation des conjoints juifs de couples mixtes vient d’être placardé dans la salle. Le 9 juillet de la même année, entre deux paragraphes sur la déportation en Pologne, Philip Mechanicus intercale volontairement un passage qui décrit la volonté plaintive d’un chef d’orchestre d’avoir un public pour sa « répétition générale d’un concert de musique d’agrément ». Les responsables de la prochaine déportation dans l’Est reçoivent l’ordre d’interrompre leur funeste besogne pour assister au spectacle. Le cynisme est à son comble, renforcé par le précieux appareil de notes du traducteur qui, pour chaque mention d’un artiste, nous énonce sa mort : sur les quatre artistes mentionnés ce jour-là dans le corps du texte, deux périront à Auschwitz, le troisième au lendemain de la guerre, à 48 ans (p. 120) ; ailleurs, la longue liste des artistes déportés ne contient aucun rescapé (p. 179).

Le mardi 13 juillet, plus de 2 000 sont « sacrifiés » au convoi… Page tragique, conclue par trois lignes sur le cabaret du soir : « Ce soir, cabaret dans la salle de la Registratur ! Westerbork passe pour être le meilleur cabaret des Pays-Bas. Des bonzes nationaux-socialistes se déplacent jusqu’ici pour assister aux spectacles. C’est plus fort qu’eux ! » (p. 126) Le samedi 4 septembre, la rumeur circule comme quoi tous les détenus vont être prochainement déportés et Westerbork, fermé ; dans le même temps est organisé un spectacle de variétés (p. 218). Les exemples se multiplient au fil des 400 pages du journal de Mechanicus.

Daniel Cunin nous gratifie ainsi d’une note portant sur un détail sordide : les planches du théâtre de Westerbork sont constituées des restes de la synagogue d’Assent détruite par les nazis (p. 397). Élévation artistique et déchéance humaine cohabitent ainsi naturellement : l’art nourrit Juifs et nazis.

Westerbork : « un spectacle variétés se suffisant à lui-même »

Pire encore, la barbarie elle-même revêt, selon le chroniqueur, une dimension artistique. Il n’est pas rare que Mechanicus décrive l’inconcevable réalité en des termes cinématographiques, comme dépassant la fiction, selon le lieu commun si fréquemment cité : « L’atmosphère de Westerbork est celle d’un studio de cinéma : une ville artificielle, un ersatz de ville » (p. 159). Le mardi 24 août 1943 eut lieu une déportation complexe, provoquée par la tentative d’évasion de trois détenus… La plume de Philip Mechanicus semble brutalement se libérer, en cinq pages parmi les plus impressionnantes du journal ; la scène est digne des plus grands films d’action, il en est le critique. « Enfin un grand film, un film bouleversant », commence-t-il son récit entrecoupé de formules telles que « le film a connu un prélude passionnant… quand le véritable film a commencé… le film muet est terminé… » Au cœur de la narration, il raconte la sinistre réaction des Juifs qui s’indignent de ceux qui veulent échapper à la déportation et à la mort, plutôt que d’en vouloir aux bourreaux. Il conclut enfin, avec son ironie coutumière, par deux phrases incisives : « Enfin, ce soir, un concert. Une journée exquise, tout en surprise. » (pp. 200-204)

Le vrombissement des avions américains et britanniques prend des accents de symphonie (p. 310), provoquant dans le camp une exaltation proche de l’émotion artistique. « Spectacle sublime, non en raison du but poursuivi, mais par la dimension esthétique. L’esthétique au cœur de la technique… » (p. 342) Pour le journaliste, c’est tout Westerbork qui devient « en soi un spectacle de variétés se suffisant à lui-même » (p. 215). Sa propre vie de persécution est relue « comme un film, comme un film d’horreur, un film captivant » (p. 250).

L’accablement derrière le divertissement

Philip Mechanicus

Philip Mechanicus ne condamne évidemment pas tout à fait les divertissements artistiques auxquels il assiste en tant que « reporter [auto] accrédité ». Il mesure le sommet ironique et tragique de ces représentations qui placent la culture au cœur de la barbarie. Lorsque le commandant nazi du camp menace de les supprimer, le journaliste ne peut s’empêcher de s’exclamer : « Qu’est-ce qu’on en a à faire qu’il nous divertisse avec de la musique légère ou qu’il renonce à ses spectacles de cabaret à l’arrière-goût douteux ? Nous attendons que le régime s’effondre. » (p. 147) Ce que le journaliste récuse est précisément la fracture entre cette culture et la réalité vécue, comme une contradiction irrésoluble.

Car les artistes, même ceux qui bénéficient de traitements de faveur, restent des prisonniers menacés de déportation ; si certains profiteront du statut d’artiste jusque dans le camp d’Auschwitz, tel le violoncelliste Herman Boasson (note, p. 60), l’immense majorité d’entre eux seront exécutés par les nazis. Philip Mechanicus ne se contente pas de souligner l’absurdité des arts dans l’horrible quotidien de Westerbork, il laisse également percevoir le profond accablement derrière le divertissement éphémère.

« Un voile de souffrance, de poignante mélancolie plane sur toute la revue ; dans une désapprobation muette, on cède aux exigences de la vie vivante. Y compris les gens qui, sur les planches, rient, coquettent, sentent s’animer leur fibre de comédien, mais qui, hors de la scène, portent comme les autres leurs peines. S’il aspire à pleurer avec les victimes du sort, l’homme ne peut s’empêcher de vivre avec les vivants. » (p. 239)

L’art pour vivre avec les vivants

L’art témoigne, jusque dans l’absurde actualité, de la nécessité de vivre, de sentir la vie, de communier aux vivants. L’impossible contradiction trouve son ascension spirituelle – mais non sa résolution logique – dans l’élan vital qui traverse ultimement l’humanité. Lors d’un compte rendu de spectacle, Philip Mechanicus constate : « Ici, nous sommes tous dans la merde jusqu’au cou, et pourtant, nous gazouillons. Énigme psychologique. Musique d’opérette au bord d’une tombe béante » (p. 220).

Il n’est dès lors pas étonnant que ce soit la liturgie du Shabbat qui réconcilie, en « une fraternisation de façade », les Juifs orthodoxes pieux et les jeunes libéraux. Le moindre reproche concernant les interdits de la Loi accentue les divisions au sein de la communauté. Pourtant, chaque vendredi soir, s’élève un seul et même chant, « l’aria aérien d’un bel opéra ». La fraternisation, même temporaire, est possible dans le chant du rituel, jusqu’à créer une « atmosphère gaie » (p. 104). C’est dans ce chant, ce rite, sa relation à Dieu, que le peuple juif persécuté retrouve sa dignité, son unité culturelle et spirituelle, tel Job sur son tas de fumier – figure biblique citée à plusieurs reprises dans le Journal.

Il n’y a alors plus la césure entre art et barbarie, entre un contexte historique donné et une expression déconnectée du temps et des hommes. À lire Mechanicus, nous avons l’impressions que, dans la mesure où il revient à ce qui le constitue essentiellement – historiquement, culturellement, spirituellement –, l’être humain retrouve son unité fondamentale et la possibilité de la communion avec les autres, les vivants. Il y a indéniablement, dans cet humble constat, un immense chantier de réflexion pour notre temps.

Pierre GELIN-MONASTIER

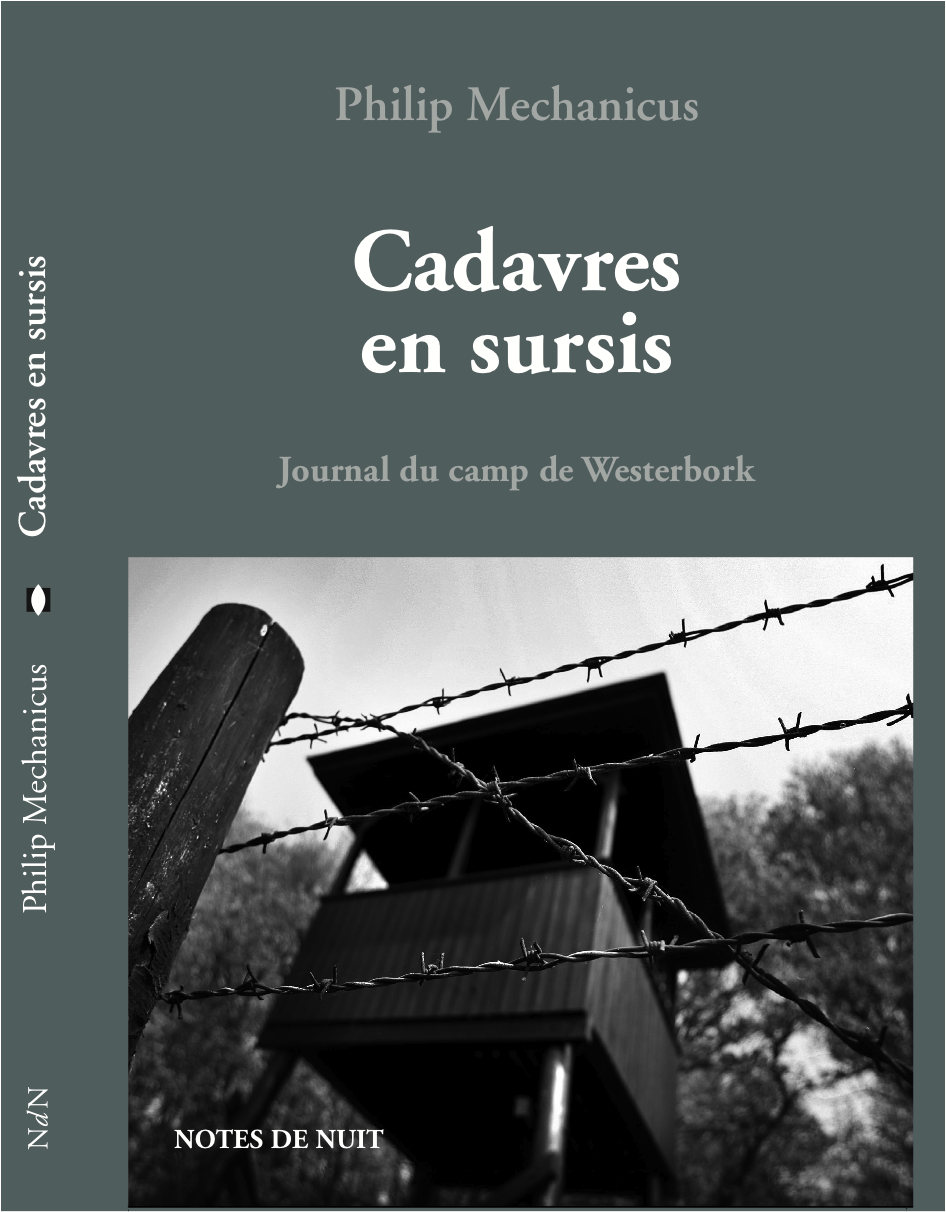

Philip MECHANICUS, Cadavres en sursis. Journal du camp de Westerbork, trad. Daniel Cunin, Éd. Notes de Nuit, 455 p., 21 €.

1 Le manuscrit conservé couvre la période du 28 mai 1943 au 28 février 1944, soit exactement neuf mois : cf. Introduction du Journal par Daniel Cunin, à lire en partie sur le blog de ce dernier.

2 In Dépôt (En dépôt), titre original du Journal de Westerbork de Philip Mechanicus.

Rétroliens/Pingbacks