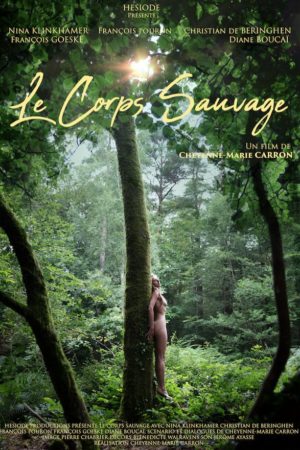

“Le Corps sauvage” de Cheyenne Carron : chasse, pêche, nature et traditions

L’inclassable Cheyenne Carron s’empare du thème de la chasse, à rebours de toutes les modes actuelles, pour son prochain film : Le Corps sauvage sortira dans les salles françaises le 20 mars prochain. Nous suivons l’histoire de Diane, jeune fille évanescente aux inspirations (évidemment) mythologiques, dans ses rapports aux autres, aux animaux, à la nature, aux grandes questions existentielles. Une œuvre intéressante et… problématique.

La réalisatrice Cheyenne Carron poursuit son œuvre étonnante, en dehors de tous les circuits traditionnels, financiers comme artistiques. Il y a quelque chose d’insaisissable dans chacune de ses productions, comme une irrépressible envie de liberté et une absence – parfois – de rigueur, autant sur le plan technique que du propos.

Dans Le Corps sauvage, l’image est belle, magnifique même par endroits, alors que la prise de son des discussions (essentiellement des discussions) semble rudimentaire, au point que nos esgourdes peinent à tout intégrer. De même, quelques parenthèses inutiles parasitent l’unité de l’œuvre, telles ces courtes réflexions sur le peuple karen, l’art, l’Europe, etc., comme si leur seule présence dans le film n’était que la conséquence d’une préoccupation momentanée de l’artiste.

Absence de rigueur, donc, mais irrépressible envie de liberté…

De la beauté liturgique au discours contemporain

La première scène est une promesse. De la prière dans l’église campagnarde, adressée à Dieu par la jeune héroïne (Nina Klinkhamer), au rameau ensanglanté déposé au pied d’un menhir, autel de la « Mère Nature », nous assistons à une liturgie, liturgie de la chasse qui comprend l’ablution et l’offrande, qui culmine avec la rencontre de l’animal et son « sacrifice ».

La chasse nous est d’abord et avant tout présentée à travers Diane, la jeune femme, comme un rapport intime, une communion existentielle avec la nature, et non comme un jeu sanguinolent destiné à satisfaire nos pulsions destructrices. Cette appartenance à la nature, caressant un panthéisme mâtiné de christianisme, est intrinsèquement spirituelle.

Une telle approche ne manquera pas de faire grincer les dents des opposants à une pratique que ces derniers qualifient volontiers de meurtrière. Tous les discours ultérieurs du film paraissent à cet égard bien superficiels, certaines questions n’étant pas creusées ou ne trouvant jamais aucune réponse – telle celle posée par Hestia (Diane Boucaï), amie de Diane, qui interroge ses contradicteurs sur ce qu’ils ressentent lorsqu’ils tuent l’animal. Jamais explication ne lui sera donnée… Faut-il y voir une gêne ou la volonté de la réalisatrice d’y répondre par le film lui-même ? Nous l’ignorons.

Le corps sauvage oscille ainsi entre la tentative de nous montrer une réalité qui exprime le mystère relationnel entre l’homme et la nature, par la chasse, et la volonté de justifier l’acte même de chasser dans le contexte contemporain. Tel est le principal écueil de ce film qui s’ouvre sur une liturgie et se prolonge dans une mythologie éthérée et le discours actuel.

Diane : figure mythologique et évanescente

La racine du prénom Diane, qui renvoie immanquablement à la déesse romaine de la chasse, signifie “le ciel”, non celui qui révèle – dans la pénombre – la voie lactée, mais celui qui s’épanouit dans la lumière d’un jour plein, sous le soleil de son frère jumeau (Apollon). Jusqu’à sa rencontre avec l’Allemand Harald (François Goeske), face crépusculaire du désir et de la chasse (en hommage au poète Novalis ?), la Diane de Cheyenne Carron appartient à la pleine lumière ; celle-ci baigne le visage étrange, naturel et anguleux de Nina Klinkhamer presque constamment durant la première partie du film.

La racine du prénom Diane, qui renvoie immanquablement à la déesse romaine de la chasse, signifie “le ciel”, non celui qui révèle – dans la pénombre – la voie lactée, mais celui qui s’épanouit dans la lumière d’un jour plein, sous le soleil de son frère jumeau (Apollon). Jusqu’à sa rencontre avec l’Allemand Harald (François Goeske), face crépusculaire du désir et de la chasse (en hommage au poète Novalis ?), la Diane de Cheyenne Carron appartient à la pleine lumière ; celle-ci baigne le visage étrange, naturel et anguleux de Nina Klinkhamer presque constamment durant la première partie du film.

Comme son archétype mythologique, elle est armée d’un arc et de flèches, s’ancrant ainsi dans une tradition ancestrale, que certains dialogues ne manquent pas d’éclairer. Il y a une volonté didactique d’expliquer les différentes pratiques (les bonnes et les mauvaises), ainsi que les coutumes qui ont eu cours tout au long des siècles. Il n’est pas rare que l’un des personnages commence son propos par : « Tu sais que… ». Devant les excès de la modernité – ceux des chasseurs barbares et inhumains, ceux des « anti-chasse » qui opposent une violence à une autre violence qu’ils dénoncent –, il y a comme une envie de revenir au sens originel, malheureusement oublié, voire dévoyé dans le monde d’aujourd’hui.

Dans la première scène, Diane est présentée comme solitaire, indépendante, verticale, orientée : elle s’inscrit dans cette liturgie mentionnée précédemment. Si, à mesure des scènes, elle perd sa dimension liturgique, elle ne semble cependant jamais appartenir vraiment au profane. Nous sommes devant une figure évanescente, presque fuyante, sans faiblesse ni vulnérabilité particulière. Elle devient comme extérieure à tout, notamment aux deux hommes qui la regardent et l’enlacent. Ni son rapport à l’homme-lumière Paul (François Pouron), ni celui à l’homme-ténèbres Harald n’a de consistance réelle autre qu’une accolade et une main livrée.

C’est que l’héroïne reprend également à la déesse sa virginité. Si Cheyenne Carron l’expose à deux reprises – dont une fois avec Hestia – nue contre un arbre, non dans une étreinte amoureuse mais par un adossement (cf. affiche du film), elle ne donne à cette nudité aucune sensualité, aucune relation humaine incarnée. Cette virginité, blancheur diaphane sans chair, atteint ainsi toutes ses relations : le rapport avec son grand-père (Christian de Beringhen) n’est qu’esquissé, sans véritable ossature, tandis que celui avec Hestia, qui vise plus à montrer que « pro-chasse » et « anti-chasse » peuvent in fine vivre une amitié et avoir le même amour (même communion, même nudité qui s’appuie sur un arbre… sur l’air du Miserere d’Allegri) de la nature, relève parfois davantage du rite tribal que de la tendresse amicale.

De même, lors de la curieuse soirée chez Victor Langue (elle nous vaut une étonnante digression, artificielle et superfétatoire, sur l’art et l’Europe), qui pourrait apparaître comme un repas de communion concluant le rituel de la chasse – puisqu’il s’agit de ne chasser que ce que l’on va manger et partager avec les autres –, elle rompt l’unité et s’extrait du groupe, afin de contempler les étoiles. Une telle scène passerait inaperçue (qui ne regarde pas les étoiles, le soir ?) si elle ne s’inscrivait pas dans cette désincarnation du personnage.

Au-dedans de la nature

Ce choix de Cheyenne Carron de rendre ainsi son personnage principal éthéré n’est pas sans questionner le spectateur attaché à la relation humaine, vibrante, palpable, sensible, substantielle. Il s’explique peut-être par la volonté de montrer que nous appartenons radicalement (de radix, la racine, l’origine première) à la nature, et non aux maisons de pierres que nous édifions culturellement. Le film réussit à nous faire sentir que nous sommes dedans la nature, et non à côté, à l’extérieur, comme un être qui ne ferait que poser une réflexion sur son environnement.

Nous le sentons tout particulièrement avec le personnage de Paul, le seul qui est appelé « l’homme des bois » par Diane, car travaillant le bois, se heurtant concrètement (et non de manière romanesque, à l’image de Harald) à l’obstacle-nature, dans son épaisseur première. Les autres semblent en rapport avec une campagne civilisée, bien loin – par exemple – des réalités paysannes.

Les hommes comme les animaux naissent, vivent et meurent. Diane rapporte ainsi une phrase de son grand-père, qu’elle sait mourant bien qu’il ne le lui a jamais dit : « Les hommes devraient se cacher pour mourir, comme les bêtes, car la mort comme l’amour ne se font pas à la face des hommes, mais à la face des dieux. » Il y a ainsi un nivellement de l’homme et de l’animal dans deux actes fondamentaux, deux mystères indicibles : l’amour et la mort.

La volonté de placer l’être humain au-dedans de la nature ainsi que cette vision de la vie et de la mort conduisent à la scène finale sur laquelle nous ne dirons rien à cette exception près que, sans cette volonté et cette vision, la scène nous apparaîtrait problématique, alors qu’elle s’inscrit très bien dans l’histoire.

Divergence anthropologique

Si l’affectivité salue l’harmonie de cette conclusion, la raison a également son mot à dire : nous ne pouvons évidemment pas souscrire au fait que l’amour et la mort se font à la face des dieux, et non des hommes. Au contraire, ils sont le lieu de la plus intime communion entre les êtres, et c’est pourquoi ils ne se font pas à la face de tous les hommes.

Est-ce l’intention de Cheyenne Carron ? Le film soutient in fine une déshumanisation quasi-totale, à l’image de son héroïne décharnée. Amour et mort sont des lieux qui laissent place à la vulnérabilité confiante, à une ouverture totalement renouvelée à l’autre : l’amour se vit à deux, dans l’offrande à l’autre, avec l’autre. Dans la mort, devant la mort, il y a une place pour la fragilité qui favorise de nouveaux rapports humains, d’une profondeur et d’une intensité régénérées. Mais le grand-père de Diane refuse d’avouer à sa petite-fille sa maladie, qu’elle apprend d’un autre ; il refuse par conséquent qu’elle puisse poser un regard de compassion et d’amour, ce qui ne permet jamais à la relation de prendre chair (nous y revenons, encore).

Nous sommes à un endroit d’humanité, qui nous distingue précisément de l’animal : nier cet endroit pour aplanir l’amour et la mort jusqu’à notre seule condition bestiale manifeste, entre Cheyenne Carron et nous, une forte divergence anthropologique. Cette opposition est probablement à l’origine de l’ultime incompréhension : à défaut d’une sensualité assumée, d’une chair intégrée, de rapports humains concrets, la dimension sauvage du corps – soutenue dès le titre –, dans la vie quotidienne comme dans la traque et la chasse, ne nous apparaît pas clairement.

Pierre GELIN-MONASTIER et Pauline ANGOT

Cheyenne Carron, Le Corps sauvage, France, 2018, 132mn

Sortie : 20 mars 2019

Genre : drame

Classification : tous publics

Avec Nina Klinkhamer, Christian de Berighen, Diane Boucaï, François Goeske, François Pouron

Photographie : Pierre Chabrier

Monteur : Yannis Polinacci

Production : Hésiode

Distribution : Carron distribution

.

Rétroliens/Pingbacks